Le notizie degli ultimi giorni dal mondo dei guardoni delle cose del green in effetti sono tante (un austriaco che vince sul Pga Tour, Zach Johnson nominato capitano per la Ryder Cup romana, Bryson DeChambeau che non gioca l’Arnold Palmer Invitational per infortunio, ecc, ecc), ma non esiste dubbio alcuno che, tra le molte, ci sia una news che ha tenuto, tiene e terrà banco per molto più tempo e spazio di qualsiasi altra: parliamo dell’ “affaire” Mickelson, abbandonato, dopo i suoi commenti circa le possibilità economiche che il super Tour proposto dai Sauditi e da Greg Norman offre ai giocatori, da parecchi dei suoi sponsor storici.

Ora: a ben leggere, la vera notizia non è questa. Nossignore. Non riguarda Callaway, Kpmg e altri brand che fanno ghosting, non rispondono più al telefono a Phil e si smolecolano (insieme ai loro contratti milionari) davanti al mancino manco fossero uno straccetto di fidanzato rimediato all’ultimo minuto su Tinder.

Nossignore.

Qui la notizia pesante è che la cosiddetta cancel culture è arrivata sul Pga Tour, fin sull’Olimpo del mondo del golf. Ma andiamo con ordine: che cos’è questa benedetta cancel culture? È quella che è stata alla base, per esempio, del recente movimento MeToo: per farla facile, anche se facile non dovrebbe essere, la cancel culture è quella moderna forma di ostracismo, nella quale qualcuno (Mickelson in questo caso) diventa oggetto di indignate proteste ed estromesso da cerchie social o professionali, sia nell’online, sia nel mondo reale.

Sostanzialmente è quella che un tempo non troppo lontano, prima dell’avvento di Zuckeberg per intenderci, si definiva senza tanti giri di parole “censura”.

Ma, a questo punto, la domanda da porsi è: cosa diamine ha dichiarato Phil Mickelson per far scoppiare questa bomba mediatica? In effetti, a leggere bene le sue dichiarazioni, poco o niente. O meglio: ha solo detto apertamente, forse addirittura off records, quello che pensava: che i soldi dei Sauditi, anche se certamente figli di sportwashing, rappresentano una leva a favore dei giocatori nei confronti dell’atteggiamento monopolista del Pga Tour, accusato dall’americano di essere vergognosamente avido nella gestione economica dell’immagine degli stessi giocatori: E ancora: il mancino ha tenuto a ricordare che in un mondo normale dovrebbe essere il circuito a lavorare per i pro e non certamente il contrario.

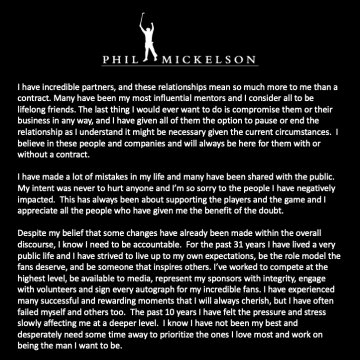

Da qui, da queste parole, è scattata la classica macchina infernale, detta anche “shit storm”, della cancel culture: prima la gogna mediatica, poi le scuse infinite online di Mickelson, e, infine, l’allontanamento, o, meglio, come direbbe Gwyneth Paltrow, il disaccoppiamento cosciente degli sponsor. I quali sono stati così spaventati dal ragionamento di Lefty che hanno preferito buttare il campione alle ortiche con un gesto tranchant, prima ancora di intavolare una discussione intelligente e consapevole con lo stesso.

Ora: cosa si evince da questa brutta pagina sportiva e non solo?

- Che nel mondo di oggi governato da Twitter, ci vogliono lunghi discorsi per creare e poche parole per distruggere;

- Che oramai ogni parola è diventata sensibile e che, guarda un po’, purtroppo lo sono quasi tutte. E che, come scriveva Gramellini, le parole oggi sono come una muleta sventolata davanti gli occhi del toro, il quale, si sa, non pensa: carica;

- Che in questo mondo in cui è impossibile iniziare un ragionamento intelligente, quello che tutti cerchiamo sono solo delle scuse e che si pretendono da chiunque e ovunque;

- Che cercare sollievo nelle accuse al prossimo è divenuto l’hobby da divano da quando siamo rimasti chiusi in casa manco fossimo belve in gabbia allo zoo.

Infine, l’aspetto più importante, quello che tutti, ma proprio tutti, in questo maledetto mondo dominato dal “pensiero” degli influencer, ci siamo scordati: che la prima, vera influencer che la storia ricordi era di un secolo fa. Si chiamava Rosa Luxemburg. La quale sosteneva che la libertà è tale solo se è libertà di pensarla diversamente.

A questo punto, direi, fate voi: io ho già scritto e detto abbastanza.